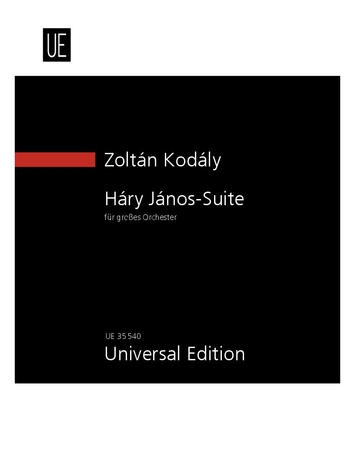

Zoltán Kodály

Háry János-Suite

Kurz-Instrumentierung: 3 2 2 2 - 4 3 3 1 - Pk, Schl(5), Cel, Klav, Kor(3), Cimb, Str

Dauer: 23'

Übersetzer: Ernst Hartmann, Karlheinz Gutheim, Rudolf Stephan Hoffmann

Autor: Zsolt Harsányi, Béla Paulini

Instrumentierungsdetails:

1. Flöte (+Picc)

2. Flöte (+Picc)

3. Flöte (+Picc)

1. Oboe

2. Oboe

1. Klarinette in B (+Kl(Es))

2. Klarinette in B (+Asax(Es))

1. Fagott

2. Fagott

1. Horn in F

2. Horn in F

3. Horn in F

4. Horn in F

1. Trompete in C

2. Trompete in C

3. Trompete in C

1. Kornett in B

2. Kornett in B

3. Kornett in B

1. Posaune

2. Posaune

3. Posaune

Basstuba

Pauken

Schlagzeug

Celesta

Klavier

Cimbalom

Violine I

Violine II

Viola

Violoncello

Kontrabass

Kodály - Háry János-Suite für großes Orchester

Gedruckt/Digital

Übersetzung, Abdrucke und mehr

Zoltán Kodály

Kodály: Háry János-Suite für großes OrchesterInstrumentierung: für großes Orchester

Ausgabeart: Studienpartitur

Zoltán Kodály

Kodály: Háry-János-SuiteInstrumentierung: für großes Orchester

Ausgabeart: Dirigierpartitur (Sonderanfertigung)

Musterseiten

Hörbeispiel

Werkeinführung

Unter dem Titel Háry János veröffentlichte Zoltan Kodály zwei Werke. Das eine ist ein Singspiel, das am 16. Oktober 1926 im königlich-ungarischen Opernhaus Budapest uraufgeführt wurde. Das andere, nach der Musik des Bühnenwerkes, ist die gleichnamige Orchestersuite in sechs Sätzen, erstaufgeführt durch das Orchester Pau Casals am 24. März 1927 in Barcelona. Dirigent der Budapester Uraufführung war Nándor Rékai, jener der Erstaufführung in Barcelona Antal Fleischer. Die Suite gelangte bereits im selben Jahr nach Amerika, wobei die beiden ersten Aufführungen in der New Yorker Carnegie Hall unter der Leitung von Willem Mengelberg am 15. und 16. Dezember 1927 stattfanden.

Die Anregung zur Komposition der Suite soll Kodály von Béla Bartók erhalten haben; nach dem skandalösen Durchfall dessen Pantomime Der wunderbare Mandarin wollte Bartók das Weiterleben seiner Musik in Form einer Suite wenigstens im Konzertsaal sichern. Kodály, obwohl sein Singspiel auf der ungarischen Bühne einen Riesenerfolg erntete, folgte dem Rat des Freundes und schuf damit das meistgespielte Orchesterwerk seines OEuvres.

Der Weg der beiden Háry János-Kompositionen – jener des Bühnenwerkes und jener der Konzertsuite – verzweigte sich allerdings gleich nach den Premieren. Das ungarische Publikum verstand sofort die „übermusikalische” Botschaft des Bühnenwerkes, nämlich, dass in den vier „Abenteuern” Hárys ein Traum von der Freiheit einer unterdrückten Nation, eines leidenden Volks zum Leben erweckt wird. Dieser historisch-gesellschaftliche Themen-Typus erschien durch Ferenc Erkels Werke auf der ungarischen Opernbühne des 19. Jahrhunderts; der Geist dieser Gattung lebte, durch Ausdrucksmittel des Märchens, der Ironie und der Volksmusik ergänzt, in Kodálys Singspiel weiter. Háry, der arme Bauernbursche, flüchtet aus dem grauen und kalten Alltag, träumt sich zum unbesiegbaren Helden und findet in diesen bunten Träumen Trost und Genugtuung. Die Botschaft war für das ungarische Publikum, das im Laufe seiner Geschichte eine ganze Reihe Tragödien erlebt und überlebt hatte, von Anfang an eine Evidenz, die ohne Zweifel zum bis heute unverändert großen Erfolg des Bühnenwerkes in Kodálys Heimat beigetragen hat. Diese Botschaft allerdings verstand das Publikum außerhalb Ungarns nicht so deutlich und erwies sich eher als ein hemmender Faktor in der internationalen Verbreitung der Bühnenversion.

Um die Konzertsuite zu verstehen, braucht man jedoch den Geist der ungarischen Geschichte nicht zu kennen. Die sechs Sätze der Suite bilden eine Folge lyrischer, heroischer und lustiger Charakterbilder mit einem ungarischen Tanz, einer spielerischen Schlachtenszene, einem komischen Trauermarsch und einem bunten, bewegten Finale, ohne dabei der Dramaturgie des Bühnenwerkes zu folgen. Das Orchesterwerk verbreitete sich mit der Geschwindigkeit eines Lauffeuers in der ganzen Welt. Allein in den ersten drei vollen Jahren nach der Premiere (1928–1930) erklang es in etwa 80 Städten, von Aachen bis Zürich, in 150 Aufführungen. Die berühmtesten Dirigenten, von Ernest Ansermet bis Arturo Toscanini, von Fritz Reiner bis Leopold Stokowsky, beeilten sich, das Werk in ihre Programme aufzunehmen. Kodály selbst dirigierte die Háry János-Suite zum ersten Mal am 30. August 1928 in der Queens Hall, London.

Die ungarische Erstaufführung der Suite fand durch die Budapester Philharmoniker am 17. März 1929, dem Geburtstag von Kodálys Frau Emma, unter der Leitung des Komponisten statt. Dem Konzert wohnten Béla und Ditta Bartók bei. Letztere schrieb mit Bleistift auf das Titelblatt der Dirigierpartitur Kodálys: „Emma, nagyon szép nap van ma! És legyen még sok ilyen!! B. és D. 1929. III. 17.” (Emma, wir haben heute einen sehr schönen Tag! Möge es noch viele solche geben!! B. und D. 17. III. 1929.)

Háry János – oder, wie er in der kaiserlichen Armee genannt wurde: Johannes Háry – war eine historische Figur, ein Soldat des Kaisers Franz. Ein Husar war er zwar nicht, noch weniger ein General, aber als Infanterist doch ein Teilnehmer der napoleonischen Kriege. Als ausgedienter Soldat ging er nach Hause ins transdanubische Komitat Tolna, um den ehrbaren Beruf eines Töpfers auszuüben. Abends pflegte er seine Zechkumpane in der Dorfschenke – unter anderen den dicken Schultheißen und den listigen Studenten – durch seine wunderbaren Erlebnisse zu ergötzen, die nie stattgefunden hatten. Nach diesen Geschichten entstand 1843 das komische Epos Az obsitos (Der ausgediente Soldat) von János Garay (1812–1853). Dieses Epos diente als unmittelbare literarische Vorlage zum Libretto des Singspiels Háry János von Zsolt Harsányi (1887–1943) und Béla Paulini (1881–1945), das 1925 / 1926 von Kodàly vertont wurde. Nichts beweist die Popularität des Bühnenhelden besser als die Tatsache, dass der Ausdruck „Háryade” in der ungarischen Sprache ein Synonym für erfundene Heldengeschichten wurde.

Kodály betrachtete seinen Helden allerdings nicht als Lügner oder als eine Art Baron Münchhausen. Seiner Aussage nach ist „Háry die verkörperte ungarische Phantasie, die Phantasie, die Märchen erschafft. Er lügt nicht, er erzählt vielmehr Märchen: er ist ein Dichter. Was er erzählt, ist niemals geschehen, doch er hat es erlebt, somit ist es also wahr, ja wahrhaftiger als die Wirklichkeit.”

Der erste Satz der Suite „Vorspiel. Das Märchen beginnt” ist eine tiefschürfende Beschwörung. Es beginnt mit einem kräftigen Glissando: mit dem zweifelnden Niesen des listigen Studenten. Der Zweifel wird allerdings durch das einzige Thema des Präludiums bald in den Hintergrund gedrängt. Durch melodische und orchestrale Veränderungen steigt dieser heroische Gedanke von der Tiefe in die Höhe, um endlich doch unvollendet, ohne Erfüllung auszuklingen.

Zweiter Satz: „Wiener Glockenspiel” (der Originaltitel im Autograf des Bühnenwerkes lautet „A toronyóra”, Die Turmuhr). Ein Rondo mit viermaligem Erscheinen des Themas und drei Episoden. Der Komponist wollte hier eine echte Wiener Melodie, nämlich ein Thema der Turmuhr der Wiener Hofburg bearbeiten. Als Kodály jedoch erfuhr, dass es in der kaiserlichen Burg weder ein Glockenspiel noch eine Turmuhr gibt, wählte er einen anderen Weg, um das musikalische Bild zu schildern. An der untersten Stufe der dörflichen Hierarchie stand in Ungarn der Schweinehirt. Eine seiner Aufgaben war, die Sauherde frühmorgens mit seinem Hornruf zusammenzutreiben. Eine Offenbarung von Kodálys eigenartigem Humor ist es, das feine Rokoko-Bild des kaiserlichen Palastes mit einem ungarischen Schweinehirten- Signal musikalisch darzustellen. In der Bühnenversion erscheinen während des Glockenspiels die Repräsentanten von zwölf Waffengattungen der k. u. k Armee am Balkon des Palastes, als letzter ein Husar.

Der dritte Satz, „Lied”, ist eine ungarische Pastorale: Das Liebesduett des Singspiels, eine Verherrlichung der Heimat durch den Gesang der Instrumente. Das Tonbild, beherrscht durch den Klang des Zymbals, der Klarinette und einiger Streicher-Solisten, wirkt wie eine feine Stilisierung des Klanges der Zigeunerkapellen. Das Thema selbst – vier Strophen in immer wieder neuer Kleidung – ist ein 1906 von Bartók in der engeren Heimat Hárys, im Komitat Tolna gesammeltes, echtes Volkslied.

Im vierten Satz, „Schlacht und Niederlage Napoleons”, begegnet uns eine geistreiche Militärmusik mit neuartigen, originellen Klangkombinationen der Blas- und Schlaginstrumente, ohne Streicher. Der märchenhaft-groteske Aufmarsch und Zusammenstoß der Heere der beiden Kaiser wird hier dargestellt. Eine amüsante Stelle des Satzes findet sich dort, wo der Signalruf in der Schlacht falsch geblasen wird – und von den Bergen ebenso falsch widerhallt. Der furchterregende Marsch der Franzosen birgt eine Parodie der Marseillaise. Als Coda ertönt Napoleons Trauermarsch. Háry, im selbsterfundenen Märchen in den Rang eines Generals erhoben, besiegt den französischen Kaiser, der, vom melancholischen Saxofonklang begleitet, das Schlachtfeld langsam verlässt.

Fünfter Satz: „Intermezzo”. Der populärste, oft auch getrennt aufgeführte Teil der Suite erschien 1802 erstmals als Lied in der ersten ungarischen Klavierschule A‘ kótából való klavirozás mestersége (Die Kunst des Klavierspielens aus Noten) von István Gáti. Das Thema des Trios entstammt einer um 1820 zusammengestellten Tanzmusiksammlung der Széchényi Nationalbibliothek Budapest, komponiert oder für Klavier bearbeitet von einer „L. Asz. K. N.” (Frau L. geb. N. K.). In der ersten Hälfte der 1920er Jahre bearbeitete Kodály dieses Lied als Ungarischen Tanz für Kammerorchester als Einlage zu einem Bühnenwerk des namhaften Romanciers Zsigmond Móricz (1879–1942). Kurz vor der Uraufführung des Háry János bat der Direktor des Budapester Opernhauses den Komponisten um ein Zwischenspiel, um den langen Umbau der Bühne zwischen dem ersten und zweiten Abenteuer zu überbrücken. Kodály, der langsam arbeitete, hatte keine Zeit mehr, um ein neues Stück zu komponieren, daher verwendete er, in Form und Besetzung erweitert, den früheren Ungarischen Tanz. So entstand das Intermezzo: eines der schönsten Denkmäler des neuen ungarischen Tanzmusikstils um 1800, des Verbunkos.

Das Finale „Einzug des kaiserlichen Hofes” ist eine in Lichtern und Farben schwelgende Festmusik: ein Marsch mit zwei Themen und zwei Episoden. Die erste Episode ist eine Stilisierung eines Volksliedes, das auf den Kosenamen des Háry János anspielt („Hej, Jancsika, Jancsika”), die zweite eine Schilderung des majestätischen Einzuges der kaiserlichen Familie.

Die Vorlage zu dieser Ausgabe ist die 1927 erstveröffentlichte Partitur der Háry János-Suite, UE 8943. Diese wurde mit dem persönlichen Exemplar der Dirigierpartitur des Komponisten verglichen, das sich im Zoltán Kodály Archiv Budapest befindet. Darüber hinaus wurden drei weitere Handexemplare Kodálys konsultiert, die ebenfalls dort aufbewahrt sind, und ferner noch diverse Korrekturen aus dem Klavierauszug und dem Orchester material berücksichtigt, die im Archiv der Universal Edition zu finden sind. In diese Neuausgabe sind allerdings nur diejenigen Korrekturen übernommen, die auf eindeutige Revisionsabsicht des Komponisten zurückzuführen sind. Da die Mehrzahl dieser Korrekturen dynamische oder agogische Zeichen sind, wird von der Veröffentlichung eines Revisionsberichts abgesehen. Die Gesamtdauer der Suite ist laut Dirigierpartitur von 1955 „ca 23 Min”. Die Dauer der einzelnen Sätze nach Eintragungen Kodálys im Handexemplar der Taschenpartitur von 1930 beträgt 3+2+4+4+5+3 (oder 5), also insgesamt 21 (bzw. 23) Minuten.

Ferenc Bónis, 2011