Christian Dimpker

N. 28 Lichtquartett “Die Zusammensetzung der Welt”

Dauer: 11'

Solisten:

live electronics

N. 28 Lichtquartett “Die Zusammensetzung der Welt”

Übersetzung, Abdrucke und mehr

Christian Dimpker

N. 28 Lichtquartett “Die Zusammensetzung der Welt”Ausgabeart: Noten

Musterseiten

Video

Werkeinführung

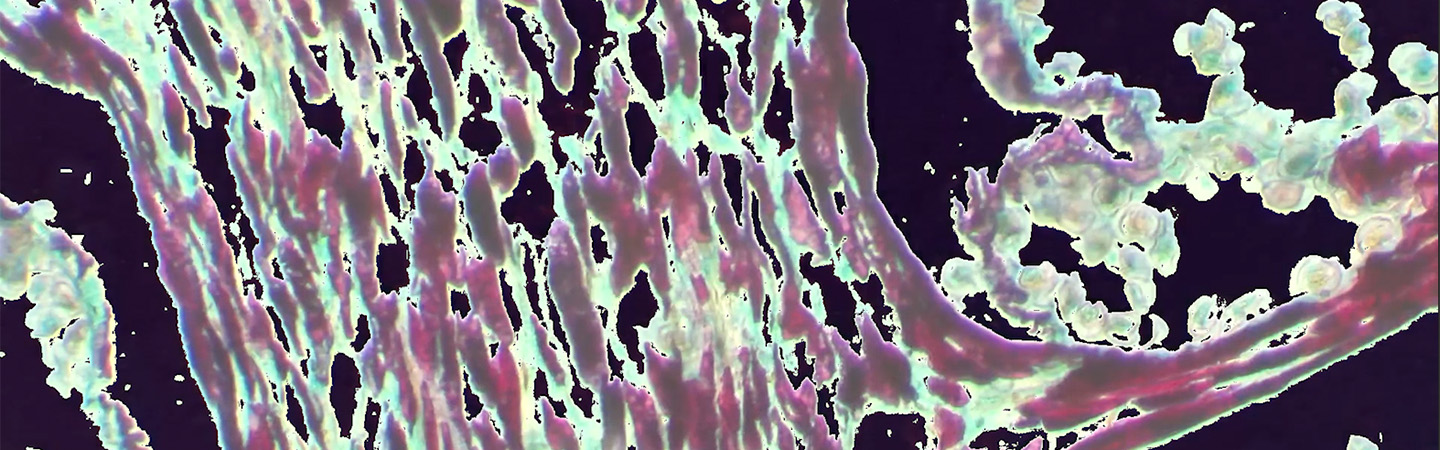

Das Lichtquartett Die Zusammensetzung der Welt dringt in die Tiefen unserer Existenz – in der unfassbare Schönheit verborgen liegt – vor. Und seid gewahr: je weiter ihr grabt, desto mehr dieser Schönheit offenbart sich. Diese Tiefe wird in der Arbeit mittels präparierter Lichtmikroskope erkundet, die Präparate unterschiedlichster an- und organischer Stoffe enthüllen und ihre Entdeckungen über Bildschirme und Projektoren ausgeben. Die Zuschauerïnnen selbst werden zur Leinwand und tauchen so in die Arbeit ein. Der Klang tritt bei diesem Werk vermehrt in den Hintergrund, gleichzeitig aber auch in die Substanz der Welt ein. Die Hörerïn sinkt in die Tiefen des Ozeans hinab, steigt in die Höhen des Windes hinauf, erlauscht belebten Boden und verbrennt im prasselnden Feuer. Zudem werden die Aktionen der Spielerïnnen – bei einer Installation: des Publikums – mittels Kontaktmikrofonen inspiziert. Der Fokus liegt jedoch auf der visuellen Ebene, die wie alle Klänge komplett der Notationskunst entsteigt und somit auf zwiefache Weise rezipiert werden kann. Bei der Aufführung arbeiten die Spielerïnnen allerdings nicht mit der Partitur. Ihre Anweisungen erhalten sie von der Dirigentïn und unter den Tischen befindlichen Lichtröhren, die sowohl polarisiertes als auch unpolarisiertes Licht unterschiedlichster Art ausgeben, wodurch die Präparate auf immer wieder neue Weise untersucht werden können.

Was braucht man, um dieses Werk aufzuführen?

Der Aufbau lässt sich auf S. VI f. erkennen. Das Stück ist für vier Spielerïnnen (jedwede ausgebildete Instrumentalistïn / Sängerïn). Zwei der Spielerïnnen agieren dabei als Dirigentïnnen. Die vier Spielerïnnen übernehmen auch die Realisation der Elektronik, wenn keine Klangregisseurïn zugezogen werden kann. Das Licht sollte programmiert werden, kann aber auch von einer Lichtregisseurïn gesteuert werden. Die Spielerïnnen sind einem Reaktionsspiel ausgesetzt. Sie reagieren auf Lichter und die Anweisungen der Dirigentïnnen. Die oberste Abbildung auf S. V zeigt die Sicht des Publikums. D. h. die Zuschauer schauen in den Projektor und werden so selbst Teil des Stückes. Sie können Sonnenbrillen aufziehen, falls sie das Licht zu sehr blendet. Falls es in dem Saal Ränge gibt, können Teile des Publikums das Stück von außerhalb betrachten. In diesem Fall sollten größere Fernseher / Leinwände gewählt werden, die neben den Tischen stehen. Links hinter dem Tisch (aus dieser Sicht) steht Spielerïn 1, rechts hinter dem Tisch Spielerïn 2 und schräg vor dem Tisch die Dirigentïnnen, evtl. erhöht (um nicht die Sicht auf die Bildschirme / den Projektor zu beeinträchtigen). Aufbau: Es werden drei Mikroskope mit je drei Objektiven möglichst hoher Auflösung und einem Analysator für polarisiertes Licht benötigt. An jedem Mikroskop ist eine Kamera befestigt, die – wie angegeben – direkt über die Fernseher oder den Projektor ausgegeben wird. Es handelt sich bei den Mikroskopen um Lichtmikroskope mit Makro- und Mikrometer. Allerdings ist das Licht nicht am Mikroskop selbst befestigt, sondern kommt aus dem unter dem Glastisch installierten Röhren. Dafür muss das jeweilige Mikroskop auf Füßen stehen, die ermöglichen, dass das Licht von unter dem Tisch die Linsen erreichen kann. Neben den Mikroskopen 1/3 befindet sich zudem je eine Ablage mit 15 Präparaten (a-o bzw. a’-o’). Diese werden von den Spielerïnnen nach ihrem visuell-ästhetischen Empfinden ausgewählt und in eine für sie sinnvolle Reihenfolge gebracht. Einzige Bedingung ist, dass sie anisotropische Materialien auswählen. Der Hauptgedanke ist aufzuzeigen welche Schönheit in der Tiefe dieser Welt verborgen liegt. Damit bei Präparatwechsel der Mikroskoptisch nicht immer zurechtgerückt werden muss, sollten die Materialien großflächig verteilt werden. Die Röhren dienen dazu das Licht zu richten. Sie können innen mit reflektierendem Material (z. B. Aluminium) ausgestattet sein und direkt an das Glas des Tisches reichen. Falls die Lichtintensität nicht ausreicht, können zusätzliche Linsen verwendet werden. Zumindest die Röhren C, D, E, F, G, A, H von Spielerïn 1 sollten alle unterschiedliche Lichtquellen tragen, im Idealfall sind alle zwölf Lichtquellen unterschiedlich. Farblicht kann auch verwendet werden. Die Röhren von Spielerïn 2 sind eine Kopie dieses Aufbaus, während die mittigen Lichtquellen wie die seitlichen Lichtquellen gleicher Tonhöhe aufgebaut sind. Die Lichtquelle C kommt doppelt vor, sollte aber unterschiedlich gefärbt sein. Die Lichtquellen C, D, E, F, G, A, H der chromatischen Röhren sowie die zwei Quadrate C, D, G, A der diatonischen Röhren tragen zusätzlich (frei wählbare) Polarisationsfilter. Die Lichter können ein- und ausgeschaltet, aber auch in ihrer Intensität variiert werden. Alternativ können die Röhren auch nebeneinander auf dem Tisch installiert und ein Mikroskopspiegel zur Lenkung des Lichts verwendet werden. Aktionen: Zu Beginn des Stückes stehen alle Mikroskope außerhalb der Lichtfelder. Die Spielerïnnen agieren bei der Aufführung ohne Partitur, können aber bei den Proben Notizen machen. Sie reagieren auf das Licht und die Anweisungen der Dirigentïnnen. Wann immer ein Licht aufleuchtet, schieben sie ihr Mikroskop darüber. Wenn mehr als ein Licht angeht, entscheiden sie spontan über welches Licht sie das Mikroskop schieben. Wenn alle Lichter angehen, wird die Linse geändert. Wenn alle Lichter für eine längere Dauer ausgehen, wechseln sie das Präparat. Das mittlere Mikroskop wird von beiden Spielerïnnen bedient. Hier entscheidet ebenfalls das Licht welche Spielerïn es nimmt. Es muss gut erreichbar für beide sein. Die Dirigentïnnen geben Anweisungen über die Bedienung der Makro- / Mikrometer (s. S. VI). Sie können die Bildschirme und die Publikumsleinwand einsehen. Klangliche Komponente: Die zwei Kontaktmikrofone (breiter Frequenzgang) senden – wie angeben – an jeweils einen Lautsprecher. Sie verstärken die von den Spielerïnnen durch das Hin- und Herbewegen der Mikroskope verursachten Klänge, die gut hörbar (evtl. mit stark angehobener Dynamik und von Nebengeräuschen befreit) ausgegeben werden sollen. Es muss dabei darauf geachtet werden, dass die Bewegung der Mikroskope für die Spielerïnnen angenehme Klänge hervorbringen. Sie können dazu die Füße präparieren (z. B. mit Filz) oder sie mit Rollen ausstatten. Zudem werden sie durchen einen Faltungshall (Große Moschee, ca. 5,3 Sek, 0 ms Pre-Delay) modifiziert. Außerdem werden vier Stereoaufnahmen mit je zwei Kontaktmikrofonen / Hydrophonen / Geophonen / Mikrofonen (ad libitum) angefertigt: A. Mit einem Boot auf das Meer hinaus fahren und die Mikrofone an einem langen Kabel in das Wasser hinunter lassen. So lange wie möglich warten und sie dann wieder heraufholen. Wenn das Originalmaterial dicht ist, einen Ausschnitt verwenden. Ansonsten das Material komprimieren (ohne die Tonhöhe zu verändern). B. Ein Feuer entfachen, Kohle (oder ähnliches Material) auf diesem Aufstapeln und zwei Mikrofone an zwei der obersten Stück anbringen. Warten bis die Mikrofone kaputt gehen. Falls die Mikrofone zu schnell kaputt gehen, kann das Material auch durch das Kopieren längerer Passagen gestreckt werden. C. Mikrofone in einen Ameisenhügel legen und die Bewegungen für die Dauer des Stückes aufnehmen. D. Zwei Mikrofone mit langem Kabel an einem Drachen befestigen und aufsteigen lassen. Diese Aktion für die Dauer des Stückes aufnehmen. Falls das Gewicht der Mikrofone zu hoch sein sollte, kann diese Aufnahme auch (durch irreguläres Schütteln des Drachen) simuliert werden. Alle Aufnahmen werden wie in der Partitur angegeben und mit den folgenden Effekten transformiert. Aufnahme A: 1. Flanger (13 ms, 75 % Feedback, 4 Hz Sinus-LFO, 70/30 % Dry/Wet Ratio), 2. Stereo Delay (100 ms Delay mittelweit links, 150 ms Delay mittelweit rechts, beide 55 % Feedback), 3. Faltungshall (Große Kirche, ca. 2,5 Sek, 0 ms Pre-Delay). Aufnahme B: 1. Verzerrung (Field Effect Transistor, 18 dB), 2. Chorus (10 ms, 15 Hz Sinus-LFO, 50% Feedback, 75/25% Dry/Wet Ratio), 3. Faltungshall (Konzertsaal, ca. 1,8 Sek., 6 ms Pre-Delay). Aufnahme C: 1. EQ (Low Shelf mit 30 Hz Grenzfrequenz, – 12 dB Gain, Q = 0, Ordnungszahl n = 3; Parametric mit 320 Hz Grenzfrequenz, 8 dB Gain, 250 Hz Bandbreite, Ordnungszahl n = 2; Parametric mit 1 kHz Grenzfrequenz, – 10 dB Gain, 400 Hz Bandbreite, Ordnungszahl n = 2; High Shelf mit 6 kHz Grenzfrequenz, 8 dB Gain, Q = 5, Ordnungszahl n = 3), 2. Stereo Delay (32 ms Delay weit links, 48 ms Delay weit rechts, beide 55 % Feedback). Aufnahme D: 1. Time and Pitch Shift (Linear Predicitive Coding, – 1 Oktave), 2. Ringmodulator (293,6 Hz / d1), 3. Flanger (Delay: 7 ms, Feedback 70 %, kein LFO), 4. Delay (38/52 ms, Feedback: 80 %) – alle zu 100%. Zudem werden die Kontaktmikrofone im Saal mittels eines Faltungshall (große Kirche, ca. 2,5 Sek, 0 ms Pre-Delay) transformiert. Weitere Modifizierungen können der Partitur entnommen werden (Erläuterungen auf S. VII). Installation: Das Stück kann auch installiert werden. Dazu müssen allerdings alle Lichtröhren von je einem Mikroskop mit Präparat abgenommen werden und an je einen im Raum verteilten Fernseher (Seite) oder Projektor (Mitte) senden. Insgesamt werden dazu also 24 Fernseher, 16 Projektoren, 40 Mikroskope und 40 Präparate gebraucht. Die Linsen werden zufällig ausgewählt und manchmal scharf gestellt, manchmal nicht. Licht und Klang werden automatisiert abgespielt. Der genaue Aufbau dieser Arbeit wird von einer Interpretïn bestimmt. Die Fernseher sollten im ganzen Raum verteilt werden und die Bilder der Projektoren sich an den Wänden überlagern. Dir Präparate werden auf alle Mikroskope verteilt. Es sollten zudem 12 Kontaktmikrofone unter Platten aus unterschiedlichen Materialien im Raum verteilt werden, um den Trittschall der Zuschauer abzunehmen. Digitale Version: Es ist zudem möglich die Elemente des Stückes einzeln aufzuzeichnen und zusammen mit der Klangaufnahme so bereitzustellen, dass das Stück in einer Galerie installiert werden kann. Das Werk wird mit 30 fps aufgenommen. Um die mangelnde Performativität auszugleichen, werden die Lücken der Präparatwechsel durch immer unterschiedliche, zufällig ausgewählte (1-5 Bilder lange) Fragmente der anderen beiden Mikroskope unterbrochen bzw. beim Projektor durch Fragmente von allen Mikroskopen. Es vermischt sich dabei Dunkelheit mit flackernden, frei (Inversion, Spiegelung, Rauschen, Solarisierung etc.) manipulierten Mikroskopaufnahmen. Die so erzeugte Originalsequenz (O) wird dann noch einmal im Krebs (K), in der Umkehrung bzw. Inversion (U), Krebsumkehrung (KU) und als Überblendung verwendet. Sie darf geschnitten bzw. schneller oder langsamer abgespielt werden, um in alle Lücken zu passen. Für Licht I & IV werden jeweils zwei Sequenzen – O1 bis O4 – und drei Ableitungen pro Sequenz – K1 bis K4, U1 bis U4 und KU1 bis KU4 – erzeugt (s. S. VIII). Das Stück muss in kompletter Dunkelheit in einem akustisch abgetrennten Raum aufgeführt / ausgestellt werden.