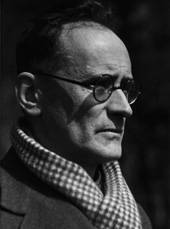

Anton Webern

Passacaglia

Kurz-Instrumentierung: 1 1 1 1 - 1 0 1 0 - Schl, Vib, Synth, Vl, Va, Vc, Kb

Dauer: 11'

Bearbeitet von: Henri Pousseur

Instrumentierungsdetails:

Flöte (+Picc)

Oboe

Klarinette in B

Fagott

Horn in F

Posaune

Vibraphon (+Xylorimba)

Schlagzeug

Synthesizer

Violine

Viola

Violoncello

Kontrabass

Webern - Passacaglia für kleines Ensemble

Musterseiten

Werkeinführung

Am Ende seiner vierjährigen

Lehrzeit bei Arnold Schönberg schrieb Anton Webern dieses – wie er selbst es

nannte – „Gesellenstück“. Das Werk ist durch die sichere Handhabung des

gewaltigen, spätromantischen Orchesterapparates, die klare und überzeugende

Disposition des immerhin 269 Takte umfassenden Satzes (somit des längsten unter

Weberns autorisierten Kompositionen) und die meisterhafte Beherrschung der

Kompositionstechnik als op. 1 in der

Musikgeschichte wohl beispiellos. Die Komposition ist freilich nicht nur ein

Beweis der mit dem Abschluss der Lehre bei Schönberg erworbenen technischen

Fertigkeiten Weberns, sondern das erste vollgültige Zeugnis für seinen

originellen Umgang mit der musikalischen Tradition. Die Passacaglia, eine im

Barock beliebte, dem beginnenden 20. Jahrhundert vor allem durch J. S. Bach und

Brahms (Haydn-Variationen, IV. Symphonie) vertraute Form, besteht aus

Variationen über ein ostinat wiederkehrendes Modell im Dreiertakt, häufig der Bass

der Komposition. Wie ein gleichmäßiger weiter Pendelschlag durchpulst der

Achttakter von Weberns Passacaglia-Thema (im Zweiertakt!), zu Beginn von den

Streichern unisono im ppp pizzicato vorgetragen, das gesamte Werk, nur gegen Schluss

durch metrische Erweiterungen leicht gestört. Das Thema selbst aber verliert

sich für den Hörer im Verlauf der Komposition immer mehr. Seine melodischen

expressiven Ableitungen und Motive, die aus der Gegenstimme der Flöte in der 1.

Variation entwickelt werden, drängen sich in den Vordergrund und bestimmen das

in drei großen Steigerungswellen ablaufende, von starken Tempomodifikationen

geprägte Geschehen. Die durch exzessive Chromatik und auskomponierte

Nebenstufen erweiterte Tonalität des Werkes wirkt wie eine Reminiszenz, nicht

als selbstverständliches Organisationsprinzip, sondern als bewusst

rückwärtsgewandtes Als-ob. Der objektive Zug von Trauer und Wehmut, den das

Werk vermittelt, mag auch damit in Zusammenhang stehen. Die – auch späterhin

für Webern charakteristische – solistische Führung der Instrumente, die häufig

vorgeschriebene Dämpfung der Blechbläser und Streicher wie das rhythmische

Gegeneinander von Zweier- und Dreiertakt tragen des weiteren zum gebrochenen

Gesamteindruck bei.

1922 schrieb Webern für eine

Aufführung in Düsseldorf die folgende Analyse: „Die Streicher pizzikieren

unisono das Hauptthema. Es folgen 23 Variationen und eine durchführungsartige

Coda. Die erste Variation bringt die grundlegende Harmonisierung des

Hauptthemas und ein Gegenthema. Damit sind die beiden Grundgestalten des

Stückes gegeben. Alles was folgt ist von diesen abgeleitet. So stellt sich

gleich in der 2. Variation die Melodie der Klarinette als eine Umbildung des

Gegenthemas dar. Sie wird zum Thema der Variationen 3 bis 5 und zu einem der

wichtigsten Faktoren des weiteren Verlaufes. Das Letztere gilt auch von einer

aus dem Hauptthema gebildeten Gestalt, die in der nächsten (6.) Variation

auftritt. Ihr entspringt in der folgenden (7.) Variation ein Thema im Allegrotempo.

In der 8. Variation erklingen gleichzeitig: die Urform des Hauptthemas

(Violinen), eine nun oft wiederkehrende Umbildung der [in Variation 6 erstmals

aufgetretenen] Gestalt (Bässe) und im Blech eine Variation des Gegenthemas,

welche thematisch von großer Bedeutung wird. Die Variationen 8 bis 11 leiten zu

den D-dur-Variationen über und verarbeiten die in der 8. gebildeten Motive und

Kombinationen. Die erste Dur-Variation hat einleitenden Charakter. In der

zweiten erscheint ... die Melodie [aus Variation 3] in neuer Form, womit das

Thema der dritten und vierten Dur-Variation gegeben ist. Die noch folgenden

acht Mo 11-Variationen bauen sich in kanonischen und imitatorischen Bildungen

auf einer Veränderung des Hauptthemas auf. Den Gipfel der hier stattfindenden

Steigerung bildet die letzte (23.) Variation, welche eine Wiederholung der

achten in veränderter Form darstellt. Die Coda beginnt, als Einleitung eine

Mollform der ersten Dur-Variation benutzend, in der Haupttonart, verläßt sie

hierauf und verarbeitet durchführungsartig das in der zweiten Dur-Variation

aufgestellte Thema. In geradliniger Steigerung führt es zu einer veränderten

Wiederholung der 7, Variation. Gestalten aus der 8. beschließen das Stück.“

Manfred Angerer