Anton Webern

Streichquartett

Dauer: 9'

Widmung: Frau Elizabeth Sprague Coolidge zugeeignet

Instrumentierungsdetails:

1. Violine

2. Violine

Viola

Violoncello

Webern - Streichquartett für Streichquartett

Übersetzung, Abdrucke und mehr

Anton Webern

Webern: Quartett für Streichquartett - op. 28Instrumentierung: für Streichquartett

Ausgabeart: Stimmensatz

Anton Webern

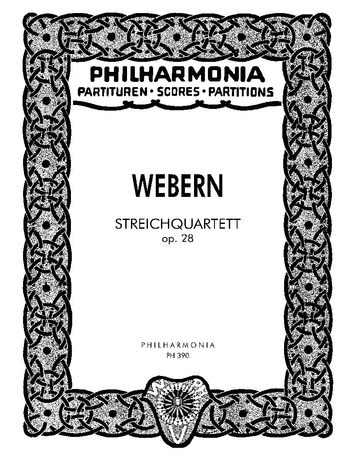

Webern: Streichquartett für Streichquartett - op. 28Instrumentierung: für Streichquartett

Ausgabeart: Taschenpartitur

Hörbeispiel

Werkeinführung

Sein letztes Streichquartett

komponierte Webern 1937/38. Am 12. März 1938, dem Tag des Einmarsches Hitlers

in Österreich, schrieb er an das Ehepaar Jone-Humplik: „Ich bin ganz in meiner

Arbeit und mag, mag nicht gestört sein.“ Es entstand ein Werk von einer selbst

bei Webern beispiellosen Konzentration des Ausdrucks und der

Kompositionstechnik. Adorno sprach gar von „Reihenfetischismus“ und

„Versimpelung der Musik“. Allerdings prägt die besonders komplex entworfene

Reihe die Struktur der Komposition bis ins letzte Detail. Die wichtigsten

Relationen sind die folgenden: Die Reihe gliedert sich in drei Viertongruppen,

die erste und dritte sind das berühmte BACH-Motiv, die zweite dessen Umkehrung.

Gleichzeitig zerfällt sie in zwei Sechstongruppen, deren zweite die

Krebsumkehrung der ersten bildet. Der erste, siebenteilige Satz, durch

Tempomodifikationen und unterschiedliche Dichte des kontrapunktischen Satzes

gegliedert, bringt immer wieder neue Kombinationen der zentralen Viertongruppe.

Webern schreibt darüber 1939 in einer umfangreichen Analyse für Erwin Stein:

„Der I. Satz ist ein Variationen-Satz; aber mit den Variationen ist auch eine

Adagio-Form gegeben und das primär. D.h. diese liegt dem Satz in der formalen

Konstruktion zu Grunde und dementsprechend sind die Variationen geworden.“ Der

zweite Satz, eine „Scherzo-Miniatur“ (Webern), ist klar dreiteilig gegliedert.

Ein pizzicato vorgetragener vierstimmiger Umkehrungskanon kontrastiert mit

einem bewegten expressiven Mittelteil (arco). Über den dritten Satz schrieb

Webern: „Er soll innerhalb des Werkes sozusagen die ,Krönung’ der auch schon in

1. und 2. angestrebten ,Synthese’ von ‚horizontaler’ und ‚vertikaler’

Darstellung sein. Wie bekannt, erwuchsen auf der Basis der ersteren die Formen

des klassischen Cyklus, Sonate, Symphonie u.s.f., auf der zweiten die ‚Polyphonie’

und die mit dieser gegebenen Formen, Canon, Fuge u.s.w. Und nun versuchte ich

hier nicht nur allgemein die Gesetzmäßigkeit beider zu erfüllen, sondern im

besonderen die Formen direkt zu verbinden ... Primär gegeben ist eine ‚Scherzo’-Form,

mit ihr also Thema-Durchführung-Reprise. In dieser Hinsicht waren die

Gesetzmäßigkeiten der ‚horizontalen’ Darstellungsart maßgebend. Aber die ‚Durchführung’

stellt eine Fuge dar, deren 3. ‚Durchführung’ die Reprise des Scherzo-Themas,

Erfüllung der Scherzo-Form ist!“ Webern unternahm also in der traditionell

hochgeachteten Streichquartettbesetzung den Versuch, Fugen- und Sonatenform,

polyphone und homophone Konzeptionen zu vereinigen, ein Ideal, das seit der

Wiener Klassik, zumal seit Beethoven, immer wieder Komponisten zu realisieren

gesucht hatten. Das BACH-Motiv erhält so, neben seiner konstruktiven Funktion,

eine besondere ideelle Bedeutung.

Manfred Angerer