Anton Webern

Variationes for Piano

Dauer: 6'

Widmung: Eduard Steuermann gewidmet

Instrumentierungsdetails:

Klavier

Webern - Variationen für Klavier für Klavier

Übersetzung, Abdrucke und mehr

Anton Webern

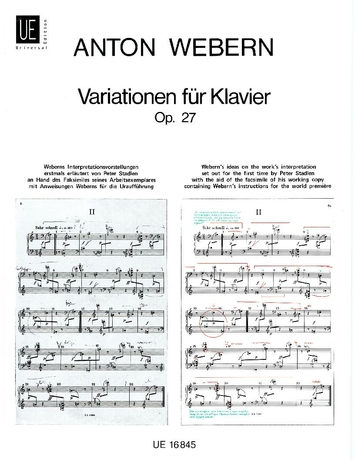

Webern: Variationen für Klavier - op. 27Instrumentierung: für Klavier

Ausgabeart: Faksimile

Anton Webern

Webern: Variationen für Klavier - op. 27Instrumentierung: für Klavier

Ausgabeart: Noten

Hörbeispiel

Werkeinführung

Webern widmete dieses Klavierwerk aus dem Jahre 1936 dem Pianisten Eduard Steuermann, der seit den Zehnerjahren fast alle Klavierwerke der Wiener Schule uraufgeführt hatte und neben dem Geiger Rudolf Kolisch maßgeblich an der Entwicklung eines neuen, den komplexen Kompositionen angemessenen Interpretationsstils beteiligt war. Das Werk ist, für Variationen durchaus unüblich, dreisätzig angelegt, „eine Art Suite“ (Webern). Die beiden ersten Sätze stellen gewisse Spiegelformationen der Reihe dar, die erst im dritten Satz, den eigentlichen Variationen, als Thema greifbar wird. Der erste Teil, ein langsames, deutlich dreiteiliges Stück, das man immer wieder nicht ganz zu Unrecht mit den späten Brahms-Intermezzi in Zusammenhang gebracht hat, besteht ausschließlich aus sukzessiven Spiegelungsphrasen um eine vertikale Achse; jeder Teilabschnitt ist von der Mitte an rückläufig angelegt. Für den Hörer wirken sie, etwa in den ersten sieben Takten, wie Vordersatz-Nachsatz-Relationen. Der zweite, sehr rasche Satz, den Webern mit Bachs Badinerie aus der h-moll-Ouverture verglich, bringt immer zwei Reihenabläufe, die Grundgestalt und ihre Umkehrung, gleichzeitig, spiegelt also simultan um eine horizontale Achse. Gerade diese Klaviervariationen mit ihrem kargen, von Pausen durchbrochenen Klaviersatz und ihren spärlichen Spielanweisungen wurden häufig von Musikhistorikern wie Interpreten als Vorläufer der punktuellen Musik der fünfziger Jahre missverstanden. Zu denken geben jedoch die Erinnerungen Peter Stadlens, der 1937 für die Wiener Uraufführung das Werk mit dem Komponisten selbst einstudiert hatte: „Wenn er [Webern] sang und schrie, seine Arme bewegte und mit den Füßen stampfte beim Versuch das ausdrücken, was er die Bedeutung der Musik nannte, war ich erstaunt zu sehen, daß er die wenigen, für sich stehenden Noten behandelte, als ob es Tonkaskaden wären.“ Für die ersten zwölf Takte des dritten Satzes (36 Töne) gab Webern die folgenden Anweisungen: „elegisch, sich überstürzend, enthusiastisch, pathetisch, exaltiert, nachdenklich, weitausholend, exaltiert, quasi vibrato, verlöschend“.

Manfred Angerer