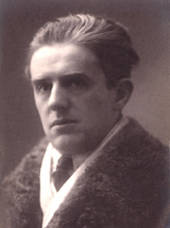

Gian Francesco Malipiero

*18. März 1882

†1. August 1973

Werke von Gian Francesco Malipiero

Biographie

Geboren am 18. März 1882 in Venedig in einer Musikerfamilie (sein Großvater Francesco und sein Neffe Riccardo waren Komponisten, sein Vater Luigi war Pianist und Dirigent), studierte Malipiero kurz am Wiener Konservatorium (1898–1899), nahm Unterricht in Kontrapunkt bei Marco Enrico Bossi am Liceo Musicale in Venedig (1899–1902), war Assistent von Wagnerschüler Smareglia, ein Kontakt, der sich als besonders wichtig für den jungen Komponisten erweisen sollte, und besuchte die Klassen Max Bruchs in Berlin (1908).

Wichtige Erlebnisse, die seine musikalische Entwicklung dauerhaft prägten: die Begegnung mit der frühen italienischen Musik (Monteverdi, Frescobaldi, Merulo u.a.) und der Aufenthalt in Paris 1913, der zur Freundschaft mit Alfredo Casella führte. Casellas Vorschlag folgend wohnte Malipiero der Uraufführung des Sacre du printemps bei, die ihn "aus einer langen und gefährlichen Lethargie" erwachen ließ.

Der Erste Weltkrieg entwurzelte Malipiero: Er mußte mit seiner Familie sein Haus in Asolo verlassen und nach Rom flüchten. "Doch", sagte er später, "wenn ich etwas Neues (in Form und Stil) in meiner Kunst geschaffen habe, dann gerade in jenen Jahren".

Während seines Aufenthaltes in Rom in den frühen 20er Jahren schloß sich Malipiero Casellas Società Italiana di Musica Moderna an und gründete mit ihm die Corporazione delle Nuove Musiche.

Zwischen 1926 und 1942 edierte Malipiero das Schaffen Monteverdis; von 1939 bis 1952 wirkte er auch als Direktor des Liceo Musicale in Venedig. Als Präsident des Istituto Italiano Antonio Vivaldi nahm er 1947 die Herausgabe der Instrumentalwerke dieses Barockkomponisten in Angriff.

Gian Francesco Malipiero behielt seine Schaffenskraft bis ins hohe Alter. Er starb am 1. August 1973 in Treviso.

Über die Musik

Malipiero, mit Igor Strawinsky gleichaltrig, besitzt wie sein großer Generationsgenosse die geistige Kraft, Elemente vergangener Stile in ein gegenwärtiges Idiom umzuformen.

Die Impulse für seine künstlerische Haltung im allgemeinen, für die Einzelzüge seiner sehr persönlichen und charakteristischen Handschrift im besonderen wachsen aus der bewußten Opposition gegen die deutsche und italienische Überlieferung des 19. Jahr[-]hun[-]derts. Die thematische Arbeit der deutschen Sinfonik läuft seiner Ansicht nach dem italienischen Geist zuwider; in der Tradition von Bellini, Donizetti und Verdi sieht er einen Irrweg. Seine Leitsterne heißen Monteverdi, Domenico Scarlatti und Antonio Vivaldi.

Doch ist Malipieros Persönlichkeit zu unabhängig, um in der baren Stilkopie ihr Genügen zu finden; er dringt in das innere Wesen der alten Vorbilder ein. Was er in ihnen als fruchtbare Momente erkennt: die Formgestaltung nach Gesetzen der freien Assoziation, die Sinnfälligkeit harmonischer Verläufe, die Schönheit reiner polyphoner Gestaltung, die Zucht der Sprache, wird für ihn zum Medium einer schöpferischen Renaissance, einer Umwandlung, die Überliefertes in modernem Geist spiegelt.

Steht Malipiero somit in einer sehr festen Bindung nach rückwärts, so ist er ebensosehr auch mit dem verwachsen, was für seine Generation Gegenwart und Neue Musik heißt. Wichtige zeitgenössische Sprachmittel Malipieros sind die Bevorzugung des Quarten-intervalls bei der Bildung von Motivik und Harmonik, von hier ausgehend eine beträcht[-]liche Ausdehnung des harmonischen Bewußtseins im Sinn von erweiterter Tonalität und Bitonalität, eine lineare Ausrichtung der Faktur, ein Überwiegen der Zeichnung gegen[-]über der Farbe. Harmonik und Sprache zeigen oft unsinnliche Herbheit, das Kolorit um seiner selbst willen spielt so gut wie keine Rolle, die orchestralen Ver[-]schmelz[-]ungs[-]tendenzen des 19. Jahrhunderts sind durch eine an alten Vorbildern geschulte kontrastierende Registerdisposition ersetzt. Klangbild und harmonisches Detail erinnern in den zwanziger Jahren gelegentlich an Strawinsky.

Während frühere Arbeiten sich noch stark an Debussy anlehnen, verschärft sich im ersten Heft der Pause del silenzio (1917) die Harmonik merklich in Richtung auf atonale Bildungen. Nach dem Ersten Weltkrieg nähert sich Malipiero geistig und musi[-]kalisch kurz dem Expressionismus, bildet aber in den zwanziger Jahren ein vorwiegend diatonisch geprägtes, linear betontes Musikideal aus, das in allmählich zunehmender Weise die Neigung zum Ausgleich zwischen Horizontal und Vertikal erkennen läßt. Mit diesem Bestreben verknüpft sich ebenso allmählich eine Milderung des harmonischen Spannungsgrades, namentlich in den vierziger und den frühen fünfziger Jahren, die auch die Traditionsbindung stärker hervorkehren und die Geister Monteverdis und Vivaldis in verschiedenen Graden der Umsetzung beschwören. In Harmonik und Linien[-]zug treten Einflüsse der alten Kirchentonarten besonders markant hervor. Das Ergebnis ist oft eine echte Klassizität in Klang, Form und Aussage.

Seit der Mitte der fünfziger Jahre zeigt sich bei Malipiero eine neue Komplizierung der Faktur, die nun stark das Moment der Polyrhythmik als Folge linearer und polyphoner Schichtung in den Vordergrund rückt, aber auch die Bildung der Harmonik entschei[-]dend bestimmt. In mancher dieser jüngeren Partituren tritt eine spirituelle Heiterkeit zutage, wie sie früher bei Malipiero selten war. Hier scheint er Anregungen der Wiener Schule und ihrer Nachfolger auf seine Weise assimiliert zu haben.

Unbedingte Aufrichtigkeit, geschmackliche Kultur und aristokratische Gesinnung sind die allgemeinen Kennzeichen seiner Musik, der zu wiederholten Malen programma[-]tische Ideen – allerdings in ganz unillustrativem Sinn – zugrunde liegen. Adel und Empfindsamkeit – sie verbergen ihr Feuer oft hinter scheinbarer Kühle und Zurück[-]haltung – bilden über Jahrzehnte hinweg die Grundlagen seiner Ausdruckswelt, die nur relativ selten und namentlich in früheren Werken zu rustikaler Vitalität ausbricht. Weit häufiger sind bei ihm Züge eines rein geistigen Musizierens, einer herb modernen Archaik, einer tief-inneren Trauer.

Seine Absicht, aus der gleichsam gebündelten Zusammenfassung der Traditionen des Gregorianischen Chorals, der Renaissance und des Barock durch ihre Verschmelzung mit den Sprachmitteln eines zeitgenössichen Musikdenkens der italienischen Musik neue Wege zu weisen, scheint zwar durch die ganz andere Orientierung der jüngeren Generation überholt. Das schmälert aber nicht den Wert seines Lebenswerks, das auf seinen Höhepunkten die Einheit von Tradition und Gegenwart, konstruktivem Denken und gebändigter Freizügigkeit, logischem Bewußtsein und persönlichem Eigenwert eindrucksvoll bezeugt.

Josef Häusler